Agilität in der Fahrzeugindustrie

Ausweg oder Illusion?

Foto: MDBPIXS, stock.adobe.com

Beitrag anhören:

Jetzt Beitrag teilen!

Die deutsche Autoindustrie steht unter massivem Druck. Langsame Prozesse, hohe Kosten und die Konkurrenz aus China, die doppelt so schnell und viermal so günstig ist, zwingen Unternehmen zu mehr Flexibilität. Viele setzen auf Agilität in der Fahrzeugentwicklung. Doch ein bisschen agil gibt es nicht, genauso wenig wie „ein bisschen schwanger“. Agilität ist keine Methode, sondern eine Haltung, die schnelleres, flexibles Entwickeln in Fahrzeugprojekten ermöglicht. Statt starrer Pläne: kurze Zyklen. Statt Hierarchie: Verantwortung im Team. Statt Perfektionismus: mutige Schritte mit echtem Feedback. Befreiend – doch nur, wenn der Kulturwandel ernst genommen und gelebt wird.

Warum ein bisschen agil nicht reicht

Agilität ist mehr als ein paar neue Rollen, Post-its und Tools. Wer agiles Projektmanagement ernst nimmt, braucht eine offene Lernkultur – im Management genauso wie im Team. Fehler dürfen nicht bestraft, sondern müssen als Lernchance begriffen werden. Nur mit psychologischer Sicherheit können Wachstum, Innovation und echte Weiterentwicklung entstehen.

Viele agile Methoden wie Scrum oder Kanban bieten gute Ansätze, um große Organisationen beweglicher zu machen. Doch die Realität ist oft ernüchternd: Projekte starten nach Lehrbuch – mit allen Rollen und Regeln. Doch bald verschwinden Release Train Engineers (RTE) oder Scrum Master aus „Kostengründen“. Ihre Aufgaben werden halbherzig nebenbei verteilt. So bleibt von der „Wächterfunktion der Agilität“ wenig übrig.

Meetings heißen plötzlich „Dailys“, bleiben aber reine Kontrollrunden. Tools werden eingeführt, ohne dass jemand ihren Nutzen versteht. Product Owner tragen zwar den Titel, dürfen aber keine Entscheidungen treffen. Autonomie der Teams? Fehlanzeige.

Das Ergebnis ist Fake-Agilität: Teams arbeiten weiter unter hohem Druck, stecken in zähen Prozessen und endlosen Sitzungen fest. Selbst wenn sich Mitarbeitende und Product Owner auf die nächsten Schritte geeinigt haben, wird ihre Entscheidung vom Linienmanagement oft ohne Rückfrage kassiert. Das ist kein Führen, das ist Mikromanagement und das wirkt wie ein Störfeuer. Von Vertrauen in die Kompetenz der Teams? Keine Spur.

Kein Wunder, dass „Agilität“ für viele Beschäftigte inzwischen zum Reizwort Nr. 1 geworden ist. Wer Kultur durch Kontrolle ersetzt, erntet keine Innovation, sondern Zynismus.

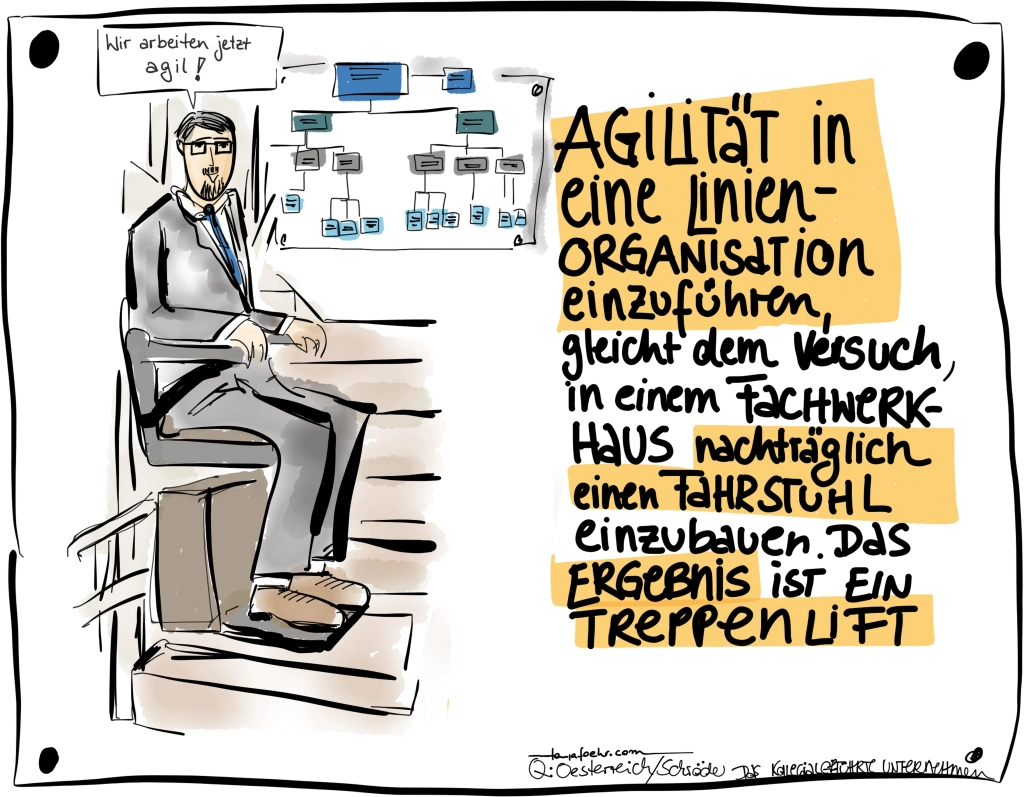

Foto: Tanja Föhr, tanjafoehr.com

Was echte Agilität in Fahrzeugprojekten ausmacht

Agilität kommt aus der Software und hat sich schnell als Erfolgsfaktor auch in der Fahrzeugentwicklung gezeigt. Mehr Tempo, mehr Flexibilität. Das funktioniert nur dann, wenn die Rahmenbedingungen stimmen.

Richtig umgesetzt bringt Agilität spürbare Vorteile:

- Iterativ liefern: Kurze Entwicklungszyklen machen Fortschritte sichtbar und erlauben sinnvolle Anpassungen.

- Übergreifend arbeiten: Cross-funktionale Teams schaffen klare Verantwortlichkeiten und fördern die Zusammenarbeit mit Fachbereichen und Stakeholdern.

- Früh lernen: Kurze Feedbackschleifen und frühe Risiko-Checks verhindern, dass Fehler monatelang unentdeckt bleiben.

- Gestalten statt abarbeiten: Die Teams entscheiden mit und tragen Verantwortung für das Produkt.

Was heißt das im großen Stil?

Skalierte Ansätze wie agiles Systems Engineering und Vehicle-Level-Feedbackschleifen machen die Entwicklung effizienter und erhöhen die Innovationskraft. Sie verbinden agile Methoden mit datenbasierten Entscheidungen und klaren Rollen. Das ist ein echter Hebel! Vorausgesetzt, Anpassungen folgen einem Produktkompass und nicht dem Bauchgefühl.

Kurz, weniger PowerPoint, mehr Produkt; weniger Kontrolle, mehr Verantwortung.

Echte Agilität lebt von Vertrauen

Es gibt die Teams, die bewusst weniger tun, doch dafür besser. Führungskräfte, die fragen: „Was brauchst du jetzt, um voranzukommen?“ Organisationen, die den Wandel Schritt für Schritt gehen, nicht in fünf agilen Paralleluniversen. Mit Pausen, mit Feedback und mit einer Prise Humor.

Rollen werden nicht nur besetzt, sie werden gelebt. Fehler sind keine Karrierefallen, sondern Lernchancen. Retrospektiven dienen dazu, konkret besser zu werden – nicht nur, um Schuldige zu finden. Agilität schafft Handlungsspielräume, aber keine Beliebigkeit: Anpassungen sind möglich, aber bewusst; Stabilität bleibt wichtig.

Zusammengefasst: Vertrauen ist der Treibstoff, Verantwortung ist das Steuer. Ohne beides bleibt Agilität ein nachträglich eingebauter Treppenlift in einem Fachwerkhaus.

Risiken der Schein-Agilität

Agilität ohne Haltung ist reiner Etikettenschwindel, der maximal frustriert. Mitarbeitende fühlen sich getrieben statt beteiligt, während Innovationen auf der Strecke bleiben, weil Raum für Kreativität fehlt. Teams sollen schneller liefern, aber ohne echte Entscheidungsfreiheit. Das Ergebnis: Überforderung, Ernüchterung, Veränderungsmüdigkeit. Manche gehen freiwillig und mit ihnen das Know-how, das die Branche gerade jetzt so dringend braucht.

Und dann kommt der große weiße Elefant im agilen Raum: Abfindungsprogramme.

Wenn klar ist, dass ein Teil der Kollegen bald verschwindet, kippt alles. Warum noch langfristig planen? Warum Wissen teilen, wenn man vielleicht selbst als Nächster geht? Aus Motivation wird Misstrauen, aus Agilität Passivität. Die, die bleiben, sollen das auffangen – ohne zusätzliche Ressourcen, dafür mit noch mehr Druck.

Alle spüren es, auch wenn keiner es offen ausspricht. Jeden Tag. Und je länger man „Business as usual“ spielt, desto schneller zerbricht die Fassade.

Echte Agilität in Fahrzeugprojekten – so geht’s richtig

- Fokus: Systemteams arbeiten iterativ und liefern regelmäßig greifbare Ergebnisse.

- Klarheit: Product Owner entscheiden und setzen Prioritäten.

- Rhythmus: Alle sechs Wochen gibt es ein fahrzeugintegriertes Ergebnis, das getestet werden kann.

- Reflexion: Retrospektiven sorgen für echte Verbesserungen – sichtbar und spürbar.

- Lernen: Eine Kultur des Ausprobierens, Eigenverantwortung und kontinuierliches Feedback.

Klingt einfach – ist es aber nicht. Ein kleines Team kann sich gut selbst organisieren. Doch in der Fahrzeugentwicklung sprechen wir von Projekten mit Hunderten Beteiligten. Und je größer die Struktur, desto schneller kehrt jener Bürokratismus zurück, den Agilität eigentlich hinter sich lassen wollte. Vermeiden lässt sich das nur durch klare Verantwortungen, wenige einfache Regeln, konsequente Priorisierung und so wenig Meetings wie möglich.

Wichtig: Rollen sind keine Etiketten. Der Product Owner ist verantwortlich für den Wert des Produkts und priorisiert das Produkt Backlog und vertritt die Kunden- und Stakeholder-Interessen im Team. Der Scrum Master sorgt auf Team-Ebene für agile Methoden, moderiert Events, beseitigt Hindernisse und fördert eine kontinuierliche Verbesserung. Der Release Train Engineer koordiniert mehrere Teams im Agile Release Train, organisiert PI-Planning und System Demos, managt Risiken und Abhängigkeiten. Die Team Member bringen ihre Expertise ein, arbeiten selbstorganisiert und übernehmen Verantwortung für die Wertschöpfung und den Produkterfolg. Zusammengefasst: Alle Rollen sind eigenständig, gleichwertig und partnerschaftlich. Niemand ist Assistent, niemand verlängerte Werkbank – echte agile Rollen leben auf Augenhöhe und die Zusammenarbeit für den gemeinsamen Erfolg.

Und damit das Ganze funktioniert, müssen auch die Business Owner verstehen, wie agile Teams arbeiten. Ihre Aufgabe: Anforderungen klar beschreiben und die vorgesehenen Rituale nutzen, um sie sauber ins System einzusteuern. Dafür reicht kein Bauchgefühl. Auch Business Owner brauchen Training in agilen Arbeitsmodellen. Ohne Ausnahme!

Fazit: Transformation in der Fahrzeugentwicklung braucht Ausdauer

Agilität ist kein Wundermittel, sondern Kultur und Perspektive im Umgang mit Komplexität. Neue Begriffe und Tools allein verändern nichts – sie schaffen nur mehr Show. Wer glaubt, den notwendigen Wandel mit Methoden und Strukturen abkürzen zu können, landet in der Sackgasse.

Erst wenn Verantwortung wirklich geteilt wird und Teams echte Freiräume haben, entsteht Tempo fast wie von selbst. Agiles Arbeiten in der Automobilindustrie funktioniert, wenn es Sinn ergibt und konsequent gelebt wird. Dafür braucht es Klarheit, Vertrauen und Geduld.

Viele Unternehmen haben mit dem Betriebsrat zum agilen und skalierbaren Projektmanagement Betriebsvereinbarungen abgeschlossen. Auch bei Mercedes-Benz gibt es seit einigen Monaten eine Gesamtbetriebsvereinbarung, an der Betriebsräte der Neuen Perspektive mit verhandelt haben. Sie schafft zwar einen gelungenen Rahmen für die Einführung von Agilität, doch umgesetzt und zum Leben erwecken, müssen alle betroffenen Beschäftigten.

Sie haben Fragen dazu? Gehen Sie auf unsere Betriebsräte zu.

#Agile Methoden #Agiles Projektmanagement #Agilität #Autoindustrie #Business Owner #Fake-Agilität #Product Owner #Transformation